2030年にはZEH水準まで省エネ性能の基準が引き上げられます。

義務化は「等級4」ですが、選ぶなら「等級5」がおすすめです

2025年4月より「改正建築物省エネ法」が施行され、「省エネルギー基準」への適合が義務化されます。この、新「省エネルギー基準」は「等級4」が義務化となりますが、この基準は2030 年までで、その後は「等級5」のZEH 基準が義務化になります。したがって、2025年4月の省エネ基準施行前に住宅をお建てになる場合も、ZEH ゼッチ基準の「等級5」でお建てになることをおすすめめします。

等級4 を選択した場合、新築後5年で、旧基準の住宅になってしまい、住宅を手放さなければならなくなった場合、新基準5等級と旧基準4等級では、評価額にかなりの差が生じることが予想されます。

等級5の「ZEH基準」とは

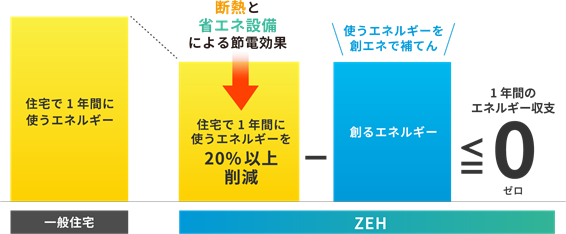

等級5 の「ZEH基準」の場合は「太陽光発電」などの自活エネルギー源の設置も含まれますが、「太陽光発電設備」も現在はかなり安価になっていますので、建築費や設備費がプラスになるとはいえ、ZEH(ゼロ・エネルギー・ハウス)ですから、家庭で使う年間の消費エネルギー収支が概ねゼロになることは、生活面では大きなメリットになります。

いずれにしても2030 年にはZEH が平準化されるので「太陽光発電」は必需品と考えた方が良いでしょう

「等級1~等級7」まで分類される意味。

「等級1~等級3」とは

「等級1~等級3」は、古い時代に建てられた歴史的な建造物や、住まい継がれてきた建物の評価に使われます。「省エネ基準」が制定されていなかった時代の建物にも素晴らしい建物があります。代表的な古建造物には、世界最古の木造建築物である法隆寺等があります。100 年~200 年前の建物ならば、京都の町屋や、現在も各地に残されている文化財の建築物は、評価が等級1~3 であっても、住まい続けることは可能ですし、リフォームで断熱工事を行い等級4 に対応させることも可能です。このようなリフォームやリノベーションによってよみがえる建物の評価等にも使われます。

2030 年から等級5の「ZEH基準」が義務化

等級5は「ZEH 基準」で、2030 年からの「義務化基準」になりますから、この基準で建てることが最もリスクの少ない基準になります。「等級6~等級7」基準には、どんな意味があるの?

日本の近代住宅とは

日本の近代住宅は、北欧や北米の住宅工法や高気密・高断熱の手法を学んで発展してきました。木造住宅の高性能住宅は、寒冷地である北海道から始まり、日本全国に技術移転されましたが、その多くが北欧の住宅関連技術でした。

温帯・寒帯気候に属する地域では、人々の健康と安全を守るために、WHO(世界保健機関)は、冬の室温を18℃以上と「強く定めた」のは、世界的な「温熱環境比較」で、最も安全な温度の下限として18℃を集計できたからです。日本の環境省は、建築物は冬22℃・湿度40%、夏は26℃・湿度50%と定めていますが、住宅では冬は低め、夏は高めが実態です。

フィンランドやイギリスの住宅の最低室温

北欧フィンランドでは、人が住む建物の最低室温を21℃と定め、維持できない場合は、住居ではなく倉庫や物置として扱います。「イングランド公衆衛生庁」では「室温18℃未満で血圧上昇・循環器疾患のリスクがあり、16℃未満で呼吸器系疾患への抵抗力低下リスク」があるので「冬の最低室温は18℃以上」とし、「推奨温度を21℃」と定めています。「省エネルギー基準」の義務化

日本の「省エネルギー基準」義務化も、WHOの勧告に従い18℃以上の室温を無理なく実現できる居住空間実現のために義務化されます。このようなWHOや住宅の温熱環境先進地の明確な規定があるにもかかわらず、オーバーヒート住宅を造り続けている施工業者には注意が必要です。健康的で寿命を延ばすはずの住環境が逆に、短命な住宅を供給している場合も少なくないからです。取り違えて施工すれば、住環境は凶器に変わる危険性もあるからです。「等級6~等級7」は、民間団体の基準を採用

「改正省エネ基準」の等級6・7 は、民間団体[HEAT20] のG2・G3基準が元になっ

ています。

HEAT20 とは

HEAT20 とは、2020年に設立した一般社団法人「20 年先を見据えた住宅の高断熱化技術開発委員会」が策定した基準です。ヨーロッパでも民間団体が住宅政策に助言するシステムがありそれに習った団体で、国の施策を指導してきた著名な学者が主導し、建材メーカーと施工業者が共に研究開発している団体です。HEAT20 は「一般社団法人 20 年先を見据えた日本の高断熱住宅研究会」の略称で、低環境負荷・安心安全・高品質な住宅の実現のため、主として居住空間の温熱環境・エネルギー性能、建築耐久性の観点から、外皮技術をはじめとする設計・技術に関する調査研究・技術開発と普及定着を図ることが目的とされています。

出典:一般社団法人 20年先を見据えた日本の高断熱住宅研究会とは

G2、G3とは

今回の省エネ基準の改正では、数値には一部変更もありますが、HEAT20 が定めたG2 が等級6、G3 が等級7の基準になっています。最も重要な外皮(住宅の外側)性能は「UA 値(外皮平均熱貫流率 w/m2・k)=熱損失量(w/k)÷ 外皮面積(㎡)」の式で計算でき、この値が低ければ低いほど熱が逃げにくいため、断熱性能が高いということになります。

施工技術と科学的な知識がないと高性能は危険要素に

等級6・等級7の住宅とは

等級6・等級7 という高性能基準が公開されると、途端に「わが社では最高等級7で施工します。」という施工店が出てきますが、住宅の高性能化はかなり難しい施工技術であると共に断熱性能に合わせた関連素材の選択が必要です。例えば開口部(窓)などの性能を高性能基準に合わせて選択しなければなりません。高性能になればなるほどコスト高になりますので、注意が必要です。建設地の気候風土を綿密に調べ上げ、それに合わせて建てられる等級6や等級7の住宅であれば、申し分のない住環境ができると思います。中には、断熱施工基準が伴わない住宅も存在することを知っておく必要があります。

住宅の高性能化とは

住宅の高性能化は、数値だけを合わせるのなら、比較的簡単です。外皮(壁面の)の断熱材を、等級6や等級7が要求する断熱性能で施工し、開口部等もそれに合わせます。これで数値を合わせれば、名ばかりの最高等級は可能になりますが、このような住宅は後々「欠陥住宅」と呼ばれかねません。

住宅性能を「気象庁の気象用語」を参考に考えてみる

気象庁の気象用語では、最高気温が35℃以上の日を猛暑日、30℃以上の日を真夏日、25℃以上の日を夏日、0℃未満の日を真冬日といいます。最低気温が0℃未満の日を冬日といいます。熱帯夜とは、夕方から翌日の朝までの最低気温が25℃以上になる夜のことをいいます。この温度を記憶しておくと、住宅性能のかなりの部分が理解できます。

ついでに「気象」には、通常の気象の他に建物内の気象である「室内気象(気候)」と「寝床内気象」などがあります。寝床内気象とは布団の中の気象です。

等級に惑わされないで、本物の技術を追求する

オーバーヒート

冬の室内温度は最低18℃、理想的には22℃です。室温25℃以上だと冬に「夏の不快な熱帯夜」を再現することになり危険です。室温25℃の「熱帯夜」は、冬でも大きな問題です。オーバーヒート(冬の熱帯夜)は多くの場合、窓から取得した日中の熱のコントロール不良でおこります。

日本の住宅先進地、北海道では、高断熱化の弊害として今でもオーバーヒート対策が欠かせません。真冬に、Tシャツ・半ズボンで「ビールやアイスクリームがおいしい」という家は典型的なオーバーヒート住宅です。室温30℃の家から、薄着のままで5℃の外に出たら「ヒートショック」の危険すらあります。

冬季のオーバーヒートは断熱性能等級6や7の場合で注意が必要です。その対策として次のような方法が考えられます。

①窓の附属物を取り付ける方法

例)外付けブラインド・外付けシェード・シャッター・すだれ

②窓ガラスの種類と大きさによる方法

例)東西の面する窓ガラスは「日射遮蔽型」とし窓を小さくする

南に面する窓ガラスは「日射遮蔽型」とする

住宅の高性能化

住宅の高性能化が始まると、このように冬暑すぎる問題や、寝苦しい問題が噴出してきます。それは、気象庁の用語で示したように、夏ではなく、真冬の住宅の中で夏を再現してしまう危険があるからです。高性能住宅の実現には本物の施工技術が必要です。「冬の室温18 以上~22℃、夏は25~28℃」、等級に関係なく、これが実現できる住宅が高性能住宅です。