Ceramic art

透明感のある美しき色彩の世界へ

世界の有名シェフたちから支持される「色のうつわ」。まるで印象派の絵画のような淡く優しい色合いを持つこの器は、埼玉県入間市に窯を持つ陶芸家 田中信彦さんの作品です。色の魔術師とも呼ばれる田中さんの透明感のある美しき色彩の世界をご案内します。

SNSでも注目される「色のうつわ」

国内外の著名な料理人からオーダーを受け、個展では出展作品のほとんどが売り切れるという田中さん。海や空など自然の風景を感じさせる美しい器の色彩は、 SNSでも注目され、人々を魅了し続けています。一期一会の自然の風景と同じように、田中さんの作品もひとつとして同じものはありません。たとえば、同じ色合いの作品でもグラデーションの具合が異なったり、手仕事だから可能な豊富なバリエーションも魅力といえます。

田中 信彦さんの器たち

独創的な色を纏うポットやマグカップは、ころんと丸みを帯びた愛らしいフォルム。これはデザインだけでなく、実用性も考慮したものなのだとか。「僕の作品は、作家ものの器としてアートのように愉しんでいただきたいのですが、あくまでアート作品ではなく器なので、実用性を大事にしています。置いたときの安定感や持ちやすさ、カップなら飲み口を極端に薄くせず、口当たりの良さと耐久性も考えたり。日常的に使っていただけるものを前提としてつくっています」

色のうつわ ポット19,800円/色のうつわ マグカップ5,280円

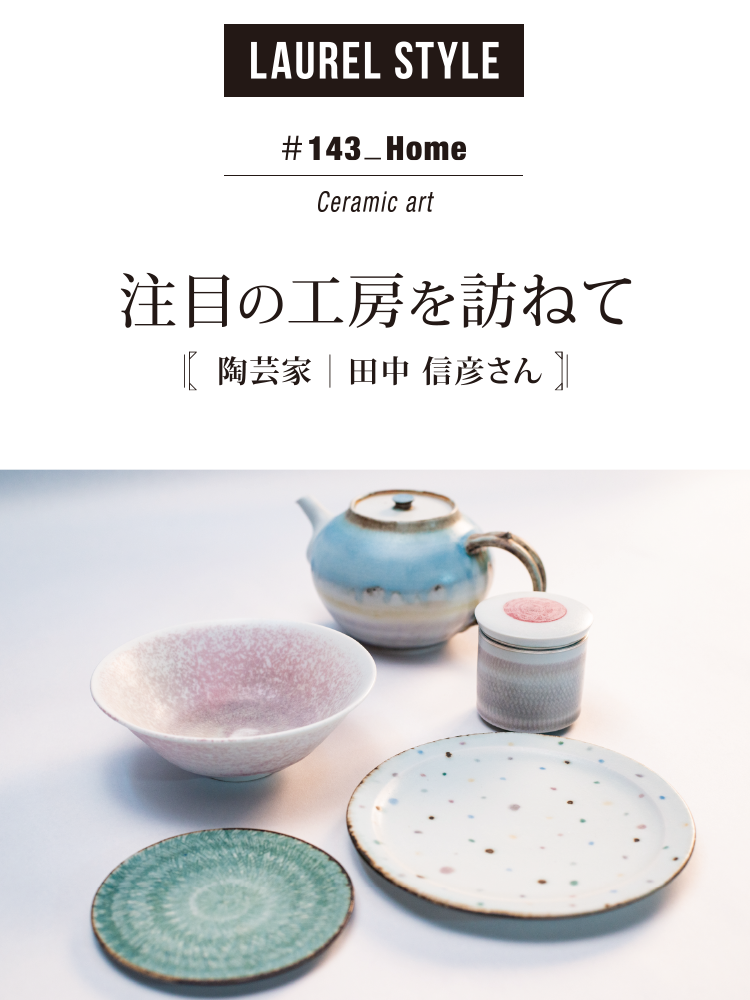

多彩なデザインがそろう「色のうつわ」シリーズ。淡い青と薄紫をリムに配した平皿は、リムの縁をベンガラの黒で描き、全体を引き締めています。色を帯状に施した作品のほかに、ドット柄を使って遊び心のある平皿も。また、ピンク色のボウルは透過性のある磁器の性質を活かした作品で、レストランからのオーダーメイドの器なのだとか。

色のうつわ(あられ)平皿(6寸)4,620円

田中さんは茶器や花器も手がけています。ピンクの愛らしい蓋物の茶器は、縁に銀彩を施した贅沢な逸品です。花瓶は花を飾らなくても絵になるデザインで、やさしい色彩と有機的なフォルムは、モダンながら癒やしを感じさせます。

※表示価格は参考価格のため、変動する場合があります。また、表示のない器はサンプルあるいは非売品です。

田中 信彦さんにインタビュー

色鮮やかな絵付けが行われる工房内で 「色のうつわ」がどのように誕生し、どうやってつくられているのか、お聞きしました。まずは陶芸家になったきっかけを田中さんはこう話します。

「大学で陶芸部に入ったのがきっかけですね。それまで熱中できるようなものはあまりなかったのですが、なんとなく陶芸を始めてみたらすっかりハマってしまって。陶芸はいくら成形や装飾をがんばっても、最後の仕上がりは窯に委ねるところがありますよね。思い通りにいかないことがあったり、思いもよらぬものができたり。その不確実性から今まで経験したことのない面白さを感じ、のめりこんでいきました」

大学を卒業し、京都府立陶工高等技術専門校で腕を磨いた田中さん。その後、滋賀県の窯元で修業を積み、陶芸教室の講師も経験したそう。

「プロの陶芸家として一本立ちするにも、これといった作風は定まっていなくて。ちょうどその頃、衝撃的な出会いがあったんです。それは、ルーシー・リーの作品ですね。工房内に作品の写真を貼っているくらいですから、少なからず影響を受けてきたと思います。さらに、講師をしていた陶芸教室を主宰するオブジェ作家さんからいろいろと教わり、自分の中でセンスが磨かれていき、色を使う作品に行き着いたんです」

「陶芸家として独立した当時は、白や黒のシンプルでモダンな器がもてはやされた時代だったんですが、そういう作風は僕の中でしっくりこなかったんですね。自分自身のアイデンティティとしても、これといった色がないように感じていて、色を使いたいという欲求があったのだと思います。

そこから色への探求が始まったのですが、赤や青、緑って言葉では一つの色ですけど、その幅は無限にあります。自分が納得する色を見つけるために、幾度となくサンプルをつくって、だんだんと自分の色を出せるようになっていきました」

田中 信彦さんの工房

田中さんの定番色は10色ほど。素焼きした磁器に絵の具で絵付けしていきますが、この絵の具の調合が大変なのだとか。「ある程度、自分のイメージに近い色を出すことはできますが、それでも幅があって。自分にしか出せない色、自分の感性に響いてくるものを見つけ出すのに結構苦労しています。逆に、それが楽しさでもあり、モチベーションにつながっています」

絵付けしたものに透明の釉薬をかけて工房内の窯で焼成します。釉薬は、作品のイメージに合わせて4種類を使い分けているそうです。「焼き上がりをイメージして、絵の具の調合と釉薬の組み合わせでコントロールしていますが、自分の感性にぴったりとはまる色でありつつ、使い手にその良さを共有してもらえるかも重要だと思っています。また、あくまで食器なので、何かを盛り付けて完結するものですから、薄めの淡い色合いが多いのもそのためですね」

まだまだ新しいことに挑戦していきたいと笑顔で話す田中さん。「同じことを繰り返していると飽きてくるし、やっぱり自分が面白いと思えないと。そのために、色や装飾のバリエーションをまだまだ増やしていきたい。国内にある焼き物の産地には、素晴らしい技法がたくさんあります。たとえば、小鹿田(おんた)焼で有名な飛び鉋(かんな)を試行錯誤しながら取り入れたのですが、表現の幅が広がりました。こうした産地の重要性を、もっともっと知っていただきたいという想いもあります」